Shrimad Bhagwad Gita Chapter-1 : ArjunVishadYog

कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्यनिरीक्षण

युद्ध के परिणामों पर विलाप

धृतराष्ट्र उवाच

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः।

मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय॥१॥

धृतराष्ट्र: उवाच – राजा धृतराष्ट्र ने कहा; धर्म-क्षेत्रे – धर्मभूमि (तीर्थस्थल) में; कुरु-क्षेत्रे -कुरुक्षेत्र नामक स्थान में; समवेता: – एकत्र ; युयुत्सवः – युद्ध करने की इच्छा से; मामकाः -मेरे पक्ष (पुत्रों); पाण्डवा: – पाण्डु के पुत्रों ने; च – तथा; एव – निश्चय ही; किम – क्या; अकुर्वत -किया; सञ्जय – हे संजय।

धृतराष्ट्र ने कहा- हे संजय! धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पाण्डु के पुत्रों ने क्या किया?

Dhritarashtra said: O Sanjay, after gathering on the holy field of Kurukshetra, and desiring to fight, what did my sons and the sons of Pandu do?

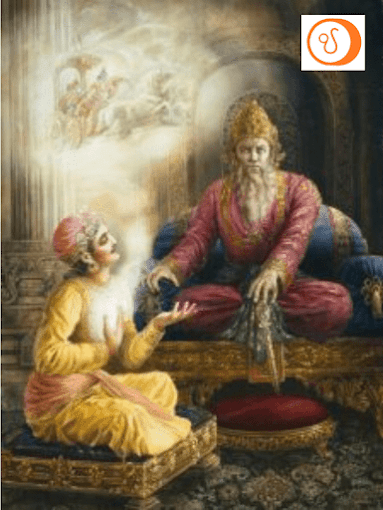

तात्पर्य : भगवद्गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता-माहात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्रीकृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवद्गीता का अध्ययन करे और स्वार्थप्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात् भगवान् कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद्गीता में ही है। यदि उसी गुरु-परम्परा से, निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना, किसी को भगवद्गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद्गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं हैं। यही गीता का विशिष्ट मानदण्ड है। स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण द्वारा साक्षात् उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है।

महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएँ इस महान दर्शन के मूल सिद्धान्त का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में हुई जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान् द्वारा मानव जाति के पथ-प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे।

धर्मक्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में अर्जुन के पक्ष में श्रीभगवान् स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की सम्भावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी सन्देह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, “उन्होंने क्या किया?” वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पाण्डु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अत: वह युद्धभूमि में अपने पुत्रों की नियति (भाग्य, भावी) के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूँकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है अतः धृतराष्ट्र अत्यन्त भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भलीभाँति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पाण्डु के अन्य पुत्रों पर अत्यन्त अनुकूल पड़ेगा क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अत: उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे-बैठे कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल का दर्शन कर सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्धस्थल की स्थिति के विषय में पूछा।

पाण्डव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र, दोनों ही एक वंश से सम्बन्धित हैं, किन्तु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जान-बूझ कर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पाण्डु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पाण्डु के पुत्रों अर्थात् अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनःस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है उसी प्रकार इस कथा के आरम्भ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्रीकृष्ण उपस्थित हों वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितान्त धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जायेगी। यहाँ धर्मक्षेत्रे तथा कुरुक्षेत्रे शब्दों की, उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त, यही सार्थकता है।

सञ्जय उवाच

दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा।

आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्॥२॥

सञ्जयः उवाच – संजय ने कहा; दृष्ट्वा – देखकर; तु – लेकिन; पाण्डव-अनीकम् – पाण्डवों की सेना को; व्यूढम् – व्यूहरचना को; दुर्योधनः – राजा दुर्योधन ने; तदा – उस समय; आचार्यम् – शिक्षक, गुरु के; उपसङ्गम्य – पास जाकर; राजा – राजा ; वचनम् – शब्द; अब्रवीत् – कहा।

संजय ने कहा-हे राजन्! पाण्डुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूहरचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे।

Sanjay said: On observing the Pandava’s army standing in military formation, King Duryodhan approached his teacher Dronacharya, and said the following words.

तात्पर्य : धृतराष्ट्र जन्म से अन्धा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पाण्डवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पायेंगे क्योंकि पाँचों पाण्डव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थस्थान के प्रभाव के विषय में सन्देह था। इसीलिए संजय युद्धभूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पाण्डवों की सेना को देखकर तुरन्त अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कह कर सम्बोधित किया गया है तो भी स्थिति की गम्भीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। किन्तु जब उसने पाण्डवों की व्यूहरचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया।

पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम्।

व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता॥३॥

पश्य – देखिये; एतम् – इस; पाण्डु-पुत्राणाम् – पाण्डु के पुत्रों की; आचार्य -हे आचार्य (गुरु); महतीम् – विशाल; चमूम् – सेना को; व्यूढाम् – व्यवस्थित; द्रुपद-पुत्रेण – द्रुपद के पुत्र द्वारा; तव – तुम्हारे; शिष्येण – शिष्य द्वारा; धी-मता – अत्यन्त बुद्धिमान।

हे आचार्य! पाण्डुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान् शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है।

Duryodhan said: Respected teacher! Behold the mighty army of the sons of Pandu, so expertly arrayed for battle by your own gifted disciple, the son of Drupad.

तात्पर्य : परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ सम्पन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला, जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भलीभाँति जानता था, किन्तु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध-शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में पाण्डवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूहरचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पाण्डवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यन्त प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है।

अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि।

युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः॥४॥

अत्र – यहाँ; शूराः – वीर; महा-इषु -आसा – महान धनुर्धर; भीम-अर्जुन – भीम तथा अर्जुन; समाः – के समान; युधि – युद्ध में; युयुधानः – युयुधान; विराटः – विराट; च – भी; द्रुपदः – द्रुपद; च – भी; महारथः – महान योद्धा।

इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं- यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद।

Behold in their ranks are many powerful warriors, like Yuyudhan, Virat, and Drupad, wielding mighty bows and equal in military prowess to Bheem and Arjun.

तात्पर्य : यद्यपि युद्धकला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्त्वपूर्ण बाधक नहीं था, किन्तु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यन्त बाधक बताता है क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसीलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है।

धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्।

पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः॥५॥

धृष्टकेतु: – धृष्टकेतु; चेकितानः – चेकितान; काशिराजः – काशिराज; च – भी; वीर्यवान् – अत्यन्त शक्तिशाली; पुरुजित् – पुरुजित्; कुन्तिभोजः – कुन्तिभोज; च – तथा; शैब्यः – शैब्य; च – तथा; नरपुङ्गवः – मानव समाज में वीर ।

इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशिराज, पुरुजित्, कुन्तिभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं।

There are also accomplished heroes like Dhrishtaketu, Chekitan, the gallant King of Kashi, Purujit, Kuntibhoj, and Shaibya—all the best of men.

युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्।

सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः॥६॥

युधामन्युः – युधामन्यु; च – तथा; विक्रान्तः – पराक्रमी; उत्तमौजाः – उत्तमौजा; च – तथा; विर्यवान् – अत्यन्त शक्तिशाली; सौभद्रः – सुभद्रा का पुत्र; द्रौपदेवाः – द्रोपदी के पुत्र; च – तथा; सर्वे – सभी; एव – निश्चय ही; महारथाः – महारथी।

पराक्रमी युधामन्यु, अत्यन्त शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र-ये सभी महारथी हैं।

In their ranks, they also have the courageous Yudhamanyu, the gallant Uttamauja, the son of Subhadra, and the sons of Draupadi, who are all great warrior chiefs.

अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम।

नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्ब्रवीमि ते॥७॥

अस्माकम् – हमारे; तु – लेकिन; विशिष्टाः – विशेष शक्तिशाली; ये – जो; निबोध – जरा जान लीजिये, जानकारी प्राप्त कर लें, द्विज-उत्तम – हे ब्राह्मणश्रेष्ठ; नायकाः – सेनापति, कप्तान; मम – मेरी; सैन्यस्य – सेना के; संज्ञा-अर्थम् – सूचना के लिए; तान् – उन्हें; ब्रवीमि – बता रहा हूँ; ते – आपको।

किन्तु हे ब्राह्मणश्रेष्ठ! आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं।

O best of Brahmins, hear too about the principal generals on our side, who are especially qualified to lead. These I now recount unto you.

भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः।

अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च॥८॥

भवान् – आप; भीष्मः – भीष्म पितामह; च – भी; कर्णः – कर्ण; च – और; कृपः – कृपाचार्य; च – तथा; समितिञ्जयः – सदा संग्राम-विजयी; अश्र्वत्थामा – अश्र्वत्थामा; विकर्णः – विकर्ण; च – तथा; सौमदत्तिः – सोमदत्त का पुत्र; तथा – भी; एव – निश्चय ही; च – भी।

मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं।

There are personalities like yourself, Bheeshma, Karna, Kripa, Ashwatthama, Vikarn, and Bhurishrava, who are ever victorious in battle.

तात्पर्य : दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सौमदत्ति या भूरिश्रवा बाह्नीकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुन्ती के गर्भ से राजा पाण्डु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी।

अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः।

नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः॥९॥

अन्ये – अन्य सब; च – भी; बहवः – अनेक; शूराः – वीर; मत्-अर्थे – मेरे लिए; त्यक्त-जीविताः – जीवन का उत्सर्ग करने वाले; नाना – अनेक; शस्त्र – आयुध; प्रहरणाः – से युक्त, सुसज्जित; सर्वे – सभी; युद्ध-विशारदाः – युद्धविद्या में निपुण।

ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्धविद्या में निपुण हैं।

Also, there are many other heroic warriors, who are prepared to lay down their lives for my sake. They are all skilled in the art of warfare, and equipped with various kinds of weapons.

तात्पर्य : जहाँ तक अन्यों का- यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का सम्बन्ध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में, यह पूर्वनिश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जायेंगे। निस्सन्देह अपने मित्रों की संयुक्त-शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था।

अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्।

पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्॥१०॥

अपर्याप्तम् – अपरिमेय; तत् – वह; अस्माकम् – हमारी; बलम् – शक्ति; भीष्म – भीष्म पितामह द्वारा; अभिरक्षितम् – भलीभाँति संरक्षित; पर्याप्तम् – सीमित; तु – लेकिन; इदम् – यह सब; एतेषाम् – पाण्डवों की; बलम् – शक्ति; भीम – भीम द्वारा; अभिरक्षितम् – भलीभाँति सुरक्षित।

हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभाँति संरक्षित हैं, जबकि पाण्डवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभाँति संरक्षित होकर भी सीमित है।

The strength of our army is unlimited and we are safely marshalled by Grandsire Bheeshma, while the strength of the Pandava army, carefully marshalled by Bheem, is limited.

तात्पर्य : यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यन्त अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पाण्डवों की सेनाएँ सीमित हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किन्तु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था।

अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः।

भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि॥११॥

अयनेषु – मोर्चों में; च – भी; सर्वेषु – सर्वत्र; यथा-भागम् – अपने-अपने स्थानों पर; अवस्थिताः – स्थित; भीष्मम् – भीष्म पितामह की; एव – निश्चय ही; अभिरक्षन्तु – सहायता करनी चाहिए; भवन्तः – आप; सर्वे – सब के सब; एव हि – निश्चय ही।

अतएव सैन्यव्यूह में अपने-अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी-पूरी सहायता दें।

Therefore, I call upon all the generals of the Kaurava army now to give full support to Grandsire Bheeshma, even as you defend your respective strategic points.

तात्पर्य : भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्त्व दिया जा रहा है अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति सँभालने के उद्देश्य से उपर्युक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निस्सन्देह महानतम योद्धा हैं, किन्तु अब वे वृद्ध हो चुके हैं, अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जायँ और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अत: यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी-अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें।

दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था, जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहायावस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख माँगी थी। यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पाण्डवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे, जिस तरह उन्होंने द्यूत-क्रीड़ा के अवसर पर किया था।

तस्य सञ्जनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः।

सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान्॥१२॥

तस्य – उसका; सञ्जयनयन् – बढाते हुए; हर्शम् – हर्ष; कुरु-वृद्धः – कुरुवंश के वयोवृद्ध (भीष्म); पितामहः – पितामह, बाबा; सिंह-नादम् – सिंह की सी गर्जना; विनद्य – गरज कर; उच्चैः – उच्च स्वर से; शङखम् – शंख; दध्मौ – बजाया; प्रताप-वान् – बलशाली।

तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ।

Then, the grand old man of the Kuru dynasty, the glorious patriarch Bheeshma, roared like a lion, and blew his conch shell very loudly, giving joy to Duryodhan.

तात्पर्य : कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गये और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यन्त उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस सम्बन्ध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे।

ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः।

सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत्॥१३॥

ततः – तत्पश्चात्; शङखाः – शंख; भेर्यः – बड़े-बड़े ढोल, नगाड़े; च – तथा; पणव-आनक – ढोल तथा मृदंग; गोमुखाः – शृंग; सहसा – अचानक; एव – निश्चय ही; अभ्यहन्यन्त – एकसाथ बजाये गये; सः – वह; शब्दः – समवेत स्वर; तुमुलः – कोलाहलपूर्ण; अभवत् – हो गया।

तत्पश्चात् शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यन्त कोलाहलपूर्ण था।

Thereafter, conches, kettledrums, bugles, trumpets, and horns suddenly blared forth, and their combined sound was overwhelming.

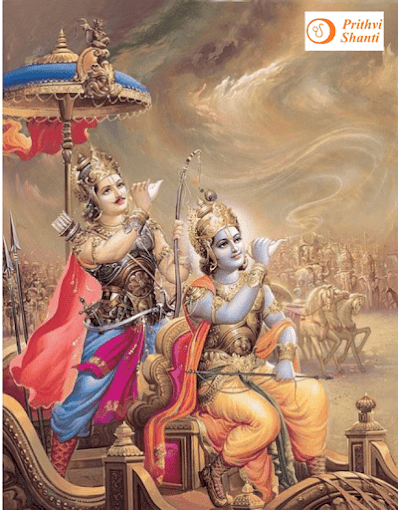

ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ।

माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः॥१४॥

ततः – तत्पश्चात्; श्र्वैतैः – श्र्वेत; हयैः – घोड़ों से; युक्ते – युक्त; महति – विशाल; स्यन्दने – रथ में; स्थितौ – आसीन; माधवः – कृष्ण (लक्ष्मीपति) ने; पाण्डव – अर्जुन (पाण्डुपुत्र) ने; च – तथा; एव – निश्चय ही; दिव्यौ – दिव्य; शङखौ – शंख; प्रदध्मतुः – बजाये।

दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने-अपने दिव्य शंख बजाये।

Then, from amidst the Pandava army, seated in a glorious chariot drawn by white horses, Madhav and Arjun blew their Divine conch shells.

तात्पर्य : भीष्मदेव द्वारा बजाये गये शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी क्योंकि कृष्ण पाण्डवों के पक्ष में थे।

जयस्तु पाण्डुपुत्राणां येषां पक्षे जनार्दन:- जय सदा पाण्डु के पुत्र – जैसों की होती है क्योंकि भगवान् कृष्ण उनके साथ हैं। और जहाँ-जहाँ भगवान् विद्यमान हैं, वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकतीं। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान् कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थीं। इसके अतिरिक्त, जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जायेगा, वहाँ विजय निश्चित है।

पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः।

पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्ख भीमकर्मा वृकोदरः॥१५॥

पाञ्चजन्यम् – पाञ्चजन्य नामक; हृषीकेशः – हृषीकेश (कृष्ण जो भक्तों की इन्द्रियों को निर्देश करते हैं) ने; देवदत्तम् – देवदत्त नामक शंख; धनम्-जयः – धनञ्जय (अर्जुन, धन को जितने वाला) ने; पौण्ड्रम् – पौण्ड्र नामक शंख; दध्मौ – बजाया; महा-शङखम् – भीष्म शंख; भीम-कर्मा – अतिमानवीय कर्म करने वाले; वृक-उदरः – (अतिभोजी) भीम ने।

भगवान कृष्ण ने अपना पाञ्चजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अतिमानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौण्ड्र नामक भयंकर शंख बजाया।

Hrishikesh blew his conch shell, called Panchajanya, and Arjun blew the Devadutta. Bheem, the voracious eater and performer of herculean tasks, blew his mighty conch, called Paundra.

तात्पर्य : इस श्लोक में भगवान् कृष्ण को हृषीकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इन्द्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं अतः जीवों की इन्द्रियाँ भी उनकी इन्द्रियों के अंश हैं। चूँकि निर्विशेषवादी जीवों की इन्द्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं इसीलिए वे जीवों को इन्द्रियरहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान् समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इन्द्रियों का निर्देशन करते हैं। किन्तु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले और विशुद्ध भक्त की इन्द्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में भगवान् कृष्ण अर्जुन की दिव्य इन्द्रियों का निर्देशन करते हैं इसीलिए उनको हृषीकेश कहा गया है। भगवान् के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्नभिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ, इनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था, वे गौवों तथा इन्द्रियों को आनन्द देने के कारण गोविन्द कहलाते हैं, वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है, देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकीनन्दन है, वृन्दावन में यशोदा के साथ बाल-लीलाएँ करने के कारण ये यशोदानन्दन हैं, अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थसारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम हृषीकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में अर्जुन का निर्देशन किया।

इस श्लोक में अर्जुन को धनञ्जय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ सम्पन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अतिमानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिम्बासुर का वध। अतः पाण्डवों के पक्ष में श्रीकृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यन्त प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था; न तो परम निदेशक भगवान् कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी (श्री) थीं। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्वनिश्चित थी–शंखों की ध्वनि मानो यही सन्देश दे रही थी।

अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः।

नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ॥१६॥

काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः।

धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः॥१७॥

द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते।

सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान्दध्मुः पृथक्पृथक्॥१८॥

अनन्त-विजयम् – अनन्त विजय नाम का शंख; राजा – राजा; कुन्ती-पुत्रः – कुन्ती के पुत्र; युधिष्ठिरः – युधिष्ठिर; नकुलः – नकुल; सहदेवः – सहदेव ने; च – तथा; सुघोष-मणिपुष्पकौ – सुघोष तथा मणिपुष्पक नामक शंख; काश्य – काशी (वाराणसी) के राजा ने; च – तथा; परम-ईषु-आसः – महान धनुर्धर; शिखण्डी – शिखण्डी ने; च – भी; महा-रथः – हजारों से अकेले लड़ने वाले; धृष्टद्युम्नः – धृष्टद्युम्न (राजा द्रुपद के पुत्र) ने; विराटः – विराट(राजा जिसने पाण्डवों को उनके अज्ञात-वास के समय शरण दी ) ने; च – भी; सात्यकिः – सात्यकि (युयुधान, श्रीकृष्ण के साथी) ने; च – तथा; अपराजितः – कभी न जीते जाने वाला, सदा विजयी; द्रुपदः – द्रुपद, पंचाल के राजा ने; द्रौपदेयाः – द्रौपदी के पुत्रों ने; च – भी; सर्वशः – सभी; पृथिवी-पते – हे राजा; सौभादः – सुभद्रापुत्र अभिमन्यु ने; च – भी; महा-बाहुः – विशाल भुजाओं वाला; शङखान् – शंख; दध्मुः – बजाए; पृथक्-पृथक् – अलग अलग।

हे राजन् ! कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंतविजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाये। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखण्डी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय सात्यकि, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने-अपने शंख बजाये।

King Yudhishthir, blew the Anantavijay, while Nakul and Sahadev blew the Sughosh and Manipushpak. The excellent archer and king of Kashi, the great warrior Shikhandi, Dhrishtadyumna, Virat, and the invincible Satyaki, Drupad, the five sons of Draupadi, and the mighty-armed Abhimanyu, son of Subhadra, all blew their respective conch shells, O Ruler of the earth.

तात्पर्य : संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यन्त चतुराई से यह बताया कि पाण्डु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्यसिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जायेगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था।

स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्।

नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्॥१९॥

सः – उस; घोषः – शब्द ने; धार्तराष्ट्राणाम् – धृतराष्ट्र के पुत्रों के; हृदयानि – हृदयों को; व्य्दारयत् – विदीर्ण कर दिया; नभः – आकाश; च – भी; पृथिवीम् – पृथ्वीतल को; च – भी; एव – निश्चय ही; तुमुलः – कोलाहलपूर्ण; अभ्यनुनादयन् – प्रतिध्वनित करता, शब्दायमान करता।

इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी।

The blowing of these different conch shells became uproarious, and thus, vibrating both in the sky and on the earth, it shattered the hearts of the sons of Dhṛitarāṣhṭra.

तात्पर्य : जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने-अपने शंख बजाये तो पाण्डवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किन्तु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पाण्डव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गये। इसका कारण स्वयं पाण्डव और भगवान् कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों न हो।

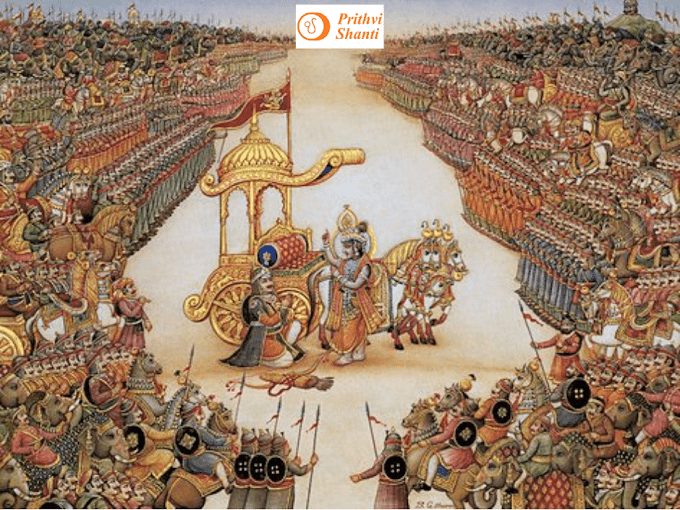

अथ व्यवस्थितान्दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्कपिध्वजः।

प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः।

हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते॥२०॥

अथ – तत्पशचात्; व्यवस्थितान् – स्थित; दृष्ट्वा – देखकर; धार्तराष्ट्रान् – धृतराष्ट्र के पुत्रों को; कपिध्वजः – जिसकी पताका पर हनुमान अंकित है; प्रवृत्ते – कटिवद्ध; शस्त्र-सम्पाते – वाण चलाने के लिए; धनुः – धनुष; उद्यम्य – ग्रहण करके, उठाकर; पाण्डवः – पाण्डुपुत्र (अर्जुन) ने; हृषीकेशम् – भगवान् कृष्ण से; तदा – उस समय; वाक्यम् – वचन; इदम् – ये; आह – कहे; मही-पते – हे राजा।

उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पाण्डुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठा कर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन्! धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्रीकृष्ण से ये वचन कहे।

O King, at that time Arjuna, the son of Pāṇḍu, who was seated in his chariot, his flag marked with Hanumān, took up his bow and prepared to shoot his arrows, looking at the sons of Dhṛitarāṣhṭra. O King, Arjuna then spoke to Hṛṣīkeśa these words.

तात्पर्य : युद्ध प्रारम्भ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पाण्डवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे क्योंकि युद्धभूमि में पाण्डवों का निर्देशन भगवान् कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिह्न भी विजय का सूचक है क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान् कृष्ण साक्षात् राम हैं और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्यसंगिनी, वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इन्द्रियों के स्वामी भगवान् कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात् उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में, जिनकी व्यवस्था भगवान् ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे।

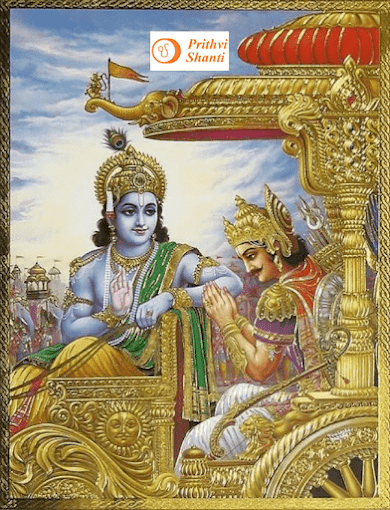

अर्जुन उवाच

सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत।

यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्॥ २१॥

कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्रणसमुद्यमे॥२२॥

अर्जुनः उवाच – अर्जुन ने कहा; सेन्योः – सेनाओं के; उभयोः – बीच में; रथम् – रथ को; स्थाप्य – कृप्या खड़ा करें; मे – मेरे; अच्युत – हे अच्युत; यावत् – जब तक; एतान् – इन सब; निरीक्षे – देख सकूँ; अहम् – मैं; योद्धु-कामान् – युद्ध की इच्छा रखने वालों को; अवस्थितान् – युद्धभूमि में एकत्र; कैः – किन किन से; मया – मेरे द्वारा; सः – एक साथ; योद्धव्यम् – युद्ध किया जाना है; अस्मिन् – इस; रन – संघर्ष, झगड़ा के; समुद्यमे – उद्यम या प्रयास में।

अर्जुन ने कहा-हे अच्युत! कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में, जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूँ।

Arjuna said: O infallible one, please draw my chariot between the two armies so that I may see who is present here, who is desirous of fighting, and with whom I must contend in this great battle attempt.

तात्पर्य : यद्यपि श्रीकृष्ण साक्षात् श्रीभगवान् हैं, किन्तु वे अहैतुकी कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते इसीलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कह कर सम्बोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी-पद स्वीकार किया था, किन्तु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इन्द्रियों के स्वामी श्रीभगवान् हृषीकेश हैं। भगवान् तथा उनके सेवक का सम्बन्ध अत्यन्त मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान् भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनन्द का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बनें अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूँकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञापालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किन्तु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनन्द मिलता है यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं।

भगवान् का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बन्धु-बान्धवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किन्तु दुर्योधन द्वारा शान्तिपूर्ण समझौता न करके हठधर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्धभूमि में आना पड़ा। अत: वह यह जानने के लिए अत्यन्त उत्सुक था कि युद्धभूमि में कौन-कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्धभूमि में शान्ति-प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं।

योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः।

धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः॥२३॥

योत्स्यमानान् – युद्ध करने वालों को; अवेक्षे – देखूँ; अहम् – मैं; ये – जो; एते – वे; अत्र – यहाँ; समागता – एकत्र; धार्तराष्ट्रस्य – धृतराष्ट्र के पुत्र कि; दुर्बुद्धेः – दुर्बुद्धि; युद्धे – युद्ध में; प्रिय – मंगल, भला; चिकीर्षवः – चाहने वाले।

मुझे उन लोगों को देखने दीजिये, जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र (दुर्योधन) को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आये हुए हैं।

Let me see those who have come here to fight, wishing to please the evil-minded son of Dhṛitarāṣhṭra.

तात्पर्य : यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साँठगाँठ से पापपूर्ण योजनाएँ बनाकर पाण्डवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अत: जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समानधर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारम्भ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन-कौन से लोग आये हुए हैं। किन्तु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था, यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे।

सञ्जय उवाच

एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत।

सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्॥२४॥

सञ्जयः उवाच – संजय ने कहा; एवम् – इस प्रकार; उक्तः – कहे गये; हृषीकेशः – भगवान् कृष्ण ने; गुडाकेशेन – अर्जुन द्वारा; भारत – हे भरत के वंशज; सेनयोः – सेनाओं के; उभयोः – दोनों; मध्ये – मध्य में; स्थापयित्वा – खड़ा करके; रथ-उत्तमम् – उस उत्तम रथ को।

संजय ने कहा-हे भरतवंशी! अर्जुन द्वारा इस प्रकार सम्बोधित किये जाने पर भगवान् कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया।

Sañjaya said: O descendant of Bharata, being thus addressed by Arjuna, Lord Kṛishna drew up the fine chariot in the midst of the armies of both parties.

तात्पर्य : इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुडाका का अर्थ है नींद और जो नींद को जीत लेता है वह गुडाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अत: अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिन्तन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अत: कृष्ण का भक्त उनका निरन्तर चिन्तन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्णभावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इन्द्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात् हृषीकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मन्तव्य को समझ गये कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले।

भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्।

उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कुरूनिति॥२५॥

भीष्म – भीष्म पितामह; द्रोण – गुरु द्रोण; प्रमुखतः – के समक्ष; सर्वेषाम् – सबों के; च – भी; महीक्षिताम् – संसार भर के राजा; उवाच – कहा; पार्थ – हे पृथा के पुत्र; पश्य – देखो; एतान् – इन सबों को; सम्वेतान् – एकत्रित; कुरुन् – कुरुवंश के सदस्यों को; इति – इस प्रकार।

भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान् ने कहा कि हे पार्थ! यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो।

In the presence of Bheeshma, Dronacharya, and all the other kings, Shree Krishna said: O Parth, behold these Kurus gathered here.

तात्पर्य : समस्त जीवों के परमात्मास्वरूप भगवान् कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में हृषीकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात् पृथा या कुन्तीपुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्त्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूँकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किन्तु जब उन्होंने अर्जुन से “कुरुओं को देखो” कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुक कर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनःस्थिति की पूर्वसूचना परिहासवश दी है।

तत्रापश्यत्स्थितान्यार्थः पितॄनथ पितामहान्।

आचार्यान्मातुलान्भ्रातृन्पुत्रान्पौत्रान्सखींस्तथा।

श्वशुरान्सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि॥२६॥

तत्र – वहाँ; अपश्यत् – देखा; स्थितान् – खड़े; पार्थः – पार्थ ने; पितृन् – पितरों (चाचा-ताऊ) को; अथ – भी; पितामहान – पितामहों को; आचार्यान् – शिक्षकों को; मातुलान् – मामाओं को; भ्रातृन् – भाइयों को; पुत्रान् – पुत्रों को; पौत्रान् – पौत्रों को; सखीन् – मित्रों को; तथा – और; श्र्वशुरान् – श्र्वसुरों को; सुहृदः – शुभचिन्तकों को; च – भी; एव – निश्चय ही; सेनयोः – सेनाओं के; उभयोः – दोनों पक्षों की; अपि – सहित।

अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा-ताउओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिन्तकों को भी देखा।

तात्पर्य : अर्जुन युद्धभूमि में अपने सभी सम्बंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनि जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिन्तकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका, जिनमें उसके अनेक मित्र थे।

तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान्।

कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्॥२७॥

तान् – उन सब को; समीक्ष्य – देखकर; सः – वह; कौन्तेयः – कुन्तीपुत्र; सर्वान् – सभी प्रकार के; बन्धून् – सम्बन्धियों को; अवस्थितान् – स्थित; कृपया – दयावश; परया – अत्यधिक; आविष्टः – अभिभूत; विषीदन् – शोक करता हुआ; इदम् – इस प्रकार; अब्रवीत् – बोला।

जब कुन्तीपुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा सम्बन्धियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला।

अर्जुन उवाच

दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्।

सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति॥२८॥

अर्जुनः उवाच – अर्जुन ने कहा; दृष्ट्वा – देख कर; इमम् – इन सारे; स्वजनम् – सम्बन्धियों को; कृष्ण – हे कृष्ण; युयुत्सुम् – युद्ध की इच्छा रखने वाले; समुपस्थितम् – उपस्थित; सीदन्ति – काँप रहे हैं; मम – मेरे; गात्राणि – शरीर के अंग; मुखम् – मुँह; च – भी; परिशुष्यति – सूख रहा है।

अर्जुन ने कहा-हे कृष्ण! इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा सम्बन्धियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग काँप रहे हैं और मेरा मुँह सूखा जा रहा है।

तात्पर्य : यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं, जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाये जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा सम्बन्धियों को युद्धभूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया, जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का सम्बन्ध था, वह उनके प्रति प्रारम्भ से दयालु था, किन्तु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुँह सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ।

प्रायः सारा कुटुम्ब, अर्जुन के सगे सम्बन्धी उससे युद्ध करने आये थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किन्तु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग काँप रहे थे और मुँह सूख रहा था अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान् के शुद्ध भक्त का लक्षण है।

अतः कहा गया है-

यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यञ्चिना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः।

हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनासति धावतो बहिः॥

” जो भगवान् के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाये जाते हैं। किन्तु जो भगवद्भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएँ ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मँडराता रहता है और ज्वलन्त माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है।” (भागवत ५.१८.१२)

वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते।

गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्त्वक्चैव परिदह्यते॥२९॥

वेपथुः – शरीर का कम्पन; च – भी; शरीरे – शरीर में; मे – मेरे; रोम-हर्ष – रोमांच; च – भी; जायते – उत्पन्न हो रहा है; गाण्डीवम् – अर्जुन का धनुष; गाण्डीव; स्त्रंसते – छूट या सरक रहा है; हस्तात् – हाथ से; त्वक् – त्वचा; च – भी; एव – निश्चय ही; परिदह्यते – जल रही है।

मेरा सारा शरीर काँप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गाण्डीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है।

तात्पर्य : शरीर में दो प्रकार का कम्पन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानन्द के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात् जीवन की हानि के कारण हैं। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है; वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गाण्डीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्मबुद्धि से जन्य हैं।

न च शकोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः।

निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव॥३०॥

न – नहीं; च – भी; शक्नोमि – समर्थ हूँ; अवस्थातुम् – खड़े होने में; भ्रमति – भूलता हुआ; इव – सदृश; च – तथा ; मे – मेरा; मनः – मन; निमित्तानि – कारण; च – भी; पश्यामि – देखता हूँ; विपरीतानि – बिलकुल उल्टा; केशव – हे केशी असुर के मारने वाले (कृष्ण)।

मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण! मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं।

तात्पर्य : अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्धभूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्- ( भागवत ११.२.३७ ) – ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है, जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्धभूमि में केवल दुःखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी – वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्त्वपूर्ण हैं। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है “मैं यहाँ क्यों हूँ?” प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है । बद्धजीव इसे भूल जाता है इसीलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है।

न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे।

न काङ्ग्रे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च॥३१॥

न – न तो; च – भी; श्रेयः – कल्याण; अनुपश्यामि – पहले से देख रहा हूँ; हत्वा – मार कर; स्वजनम् – अपने सम्बन्धियों को; आहवे – युद्ध में; न – न तो; काङक्षे – आकांक्षा करता हूँ; विजयम् – विजय; कृष्ण – हे कृष्ण; न – न तो; च – भी; सुखानि – उसका सुख; च – भी।

हे कृष्ण ! इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न, मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ।

तात्पर्य : यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु (या कृष्ण) में है, सारे बद्धजीव शारीरिक सम्बन्धों के प्रति यह सोच कर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्मबुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमण्डल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं – एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है तथा दूसरा संन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है- अपने सम्बन्धियों की बात तो छोड़ दें। वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है, जिस प्रकार कि भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता। उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किन्तु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवननिर्वाह के लिए राज्य चाहिए क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किन्तु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बन्धु बान्धवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसीलिए वह अपने को जंगल में एकान्तवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है।

किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा।

येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च॥३२॥

त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च।

आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः॥३३॥

मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा।

एतान्न हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन॥३४॥

अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते।

निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन॥३५॥

किम् – क्या लाभ; नः – हमको; राज्येन – राज्य से; गोविन्द – हे कृष्ण; किम् – क्या; भोगैः – भोग से; जीवितेन – जीवित रहने से; वा- अथवा; येषाम् – जिनके; अर्थे – लिए; काङक्षितम् – इच्छित है; नः – हमारे द्वारा; राज्यम् – राज्य; भोगाः – भौतिक भोग; सुखानि – समस्त सुख; च – भी; ते – वे; इमे – ये; अवस्थिताः – स्थित; युद्धे – युद्धभूमि में; प्राणान् – जीवन को; त्यक्त्वा – त्याग कर; धनानि – धन को; च – भी; आचार्याः – गुरुजन; पितरः – पितृगण; पुत्राः – पुत्रगण; तथा – और; एव – निश्चय ही; च – भी; पितामहाः – पितामह; मातुलाः – मामा लोग; श्र्वशुरा – श्र्वसुर; पौत्राः – पौत्र; श्यालाः – साले; सम्बन्धिनः – सम्बन्धी; तथा – तथा; एतान् – ये सब; न – कभी नहीं; हन्तुम् – मारना; इच्छामि – चाहता हूँ; घ्रतः – मारे जाने पर; अपि – भी; मधुसूदन – हे मधु असुर के मारने वाले (कृष्ण); अपि – तो भी; त्रै-लोकस्य – तीनों लोकों के; राज्यस्य – राज्य के; हेतोः – विनिमय में; किम् नु – क्या कहा जाय; महीकृते – पृथ्वी के लिए; निहत्य – मारकर; धार्तराष्ट्रान् – धृत राष्ट्र के पुत्रों को; नः – हमारी; का – क्या; प्रीतिः – प्रसन्नता; स्यात् – होगी; जनार्दन – हे जीवों के पालक।

हे गोविन्द ! हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ! क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्धभूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन! जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे सम्बन्धी अपना-अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें? हे जीवों के पालक! मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों न मिलते हों, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी?

तात्पर्य : अर्जुन ने भगवान् कृष्ण को गोविन्द कहकर सम्बोधित किया क्योंकि वे गौवों तथा इन्द्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इन्द्रियाँ कैसे तृप्त होंगी। किन्तु गोविन्द हमारी इन्द्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं हैं। हाँ, यदि हम गोविन्द की इन्द्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इन्द्रियाँ स्वतः तुष्ट होती हैं।

भौतिक दृष्टि से, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इन्द्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञापालक की तरह काम करें। किन्तु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी के वे पात्र होते हैं-उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किन्तु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है अर्थात् जब वह अपनी इन्द्रियों की तृप्ति की चिन्ता न करके गोविन्द की इन्द्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है तो गोविन्द की कृपा से जीव की सारी इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुम्बियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सबके प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है।

हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किन्तु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्धभूमि में मारे जायेंगे और वह विजय के पश्चात् उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा।

भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखाजोखा है। किन्तु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। चूँकि भक्त भगवान् की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है अतः भगवद्-इच्छा होने पर वह भगवान् की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किन्तु यदि भगवद्-इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता।

अर्जुन अपने सम्बन्धियों को मारना नहीं चाह रहा था और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्धभूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा।

भगवान् का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बन्धु बान्धवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किन्तु यह तो भगवान् की योजना थी कि सबका वध हो। भगवद्भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किन्तु भगवान् दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान् किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किन्तु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुँचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसीलिए भगवान् इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था।

पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः।

तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्सबान्धवान्।

स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव॥३६॥

पापम् – पाप; एव – निश्चय ही; आश्र्येत् – लगेगा; अस्मान् – हमको; हत्वा – मारकर; एतान् – इन सब; आततायिनः – आततायियों को; तस्मात् – अतः; न – कभी नहीं; अर्हाः – योग्य; वयम् – हम; हन्तुम – मारने के लिए; धार्तराष्ट्रान् – धृतराष्ट्र के पुत्रों को; स-बान्धवान् – उनके मित्रों सहित; स्व-जनम् – कुटुम्बियों को; हि – निश्चय ही; कथम् – कैसे; हत्वा – मारकर; सुखिनः – सुखी; स्याम – हम होंगे; माधव – हे लक्ष्मीपति कृष्ण।

यदि हम ऐसे आततायियों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण ! इससे हमें क्या लाभ होगा? और अपने ही कुटुम्बियों को मार कर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं?

तात्पर्य : वैदिक आदेशानुसार आततायी छ: प्रकार के होते हैं – (१) विष देने वाला, (२) घर में अग्नि लगाने वाला, (३) घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, (४) धन लूटने वाला, (५) दूसरे की भूमि हड़पने वाला, तथा (६) पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आततायियों का तुरन्त वध कर देना चाहिए क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आततायियों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किन्तु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है अतः वह उनके साथ साधुवत् व्यवहार करना चाहता था। किन्तु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किन्तु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान् राम इतने साधु थे कि आज भी लोग रामराज्य में रहना चाहते हैं, किन्तु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आततायी था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किन्तु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व – इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आततायियों से भेंट होती है- ये हैं उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि । इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आततायियों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त, साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्त्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अन्ततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं हैं तो फिर अपने स्वजनों को मार कर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले? अर्जुन द्वारा ‘कृष्ण’ को ‘माधव’ अथवा ‘लक्ष्मीपति’ के रूप में सम्बोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करें, जिससे अनिष्ट हो। किन्तु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं।

यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः।

कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्॥३७॥

कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्।

कुलक्षयकृत दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन॥३८॥

यदि – यदि; अपि – भी; एते – ये; न – नहीं; पश्यति – देखते हैं; लोभ – लोभ से; उपहत – अभिभूत; चेतसः – चित्त वाले; कुल-क्षय – कुल-नाश; कृतम् – किया हुआ; दोषम् – दोष को; मित्र-द्रोहे – मित्रों से विरोध करने में; च – भी; पातकम् – पाप को; कथम् – क्यों; न – नहीं; ज्ञेयम् – जानना चाहिए; अस्माभिः – हमारे द्वारा; पापात् – पापों से; अस्मात् – इन; निवर्तितुम् – बन्द करने के लिए; कुल-क्षय – वंश का नाश; कृतम् – हो जाने पर; दोषम् – अपराध; प्रपश्यद्भिः – देखने वालों के द्वारा; जनार्दन – हे कृष्ण!

हे जनार्दन ! यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किन्तु हम लोग, जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पापकर्मों में क्यों प्रवृत्त हों ?

तात्पर्य : क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमन्त्रण दिये जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो। किन्तु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे अत: वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किन्तु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष-विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया।

कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः।

धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत॥३९॥

कुल-क्षये – कुल का नाश होने पर; प्रणश्यन्ति – विनष्ट हो जाती हैं; कुल-धर्माः – पारिवारिक परम्पराएँ; सनातनाः – शाश्र्वत; धर्मे – धर्म; नष्टे – नष्ट होने पर; कुलम् – कुल को; कृत्स्नम् – सम्पूर्ण; अधर्मः – अधर्म; अभिभवति – बदल देता है; उत – कहा जाता है।

कुल का नाश होने पर सनातन कुल परम्परा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है।

तात्पर्य : वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परम्पराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं। किन्तु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात् संस्कार सम्बन्धी पारिवारिक परम्पराएँ रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति-लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए।

अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः।

स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः॥४०॥

अधर्म – अधर्म; अभिभावत् – प्रमुख होने से; कृष्ण – हे कृष्ण; प्रदुष्यन्ति – दूषित हो जाती हैं; कुलस्त्रियः – कुल की स्त्रियाँ; स्त्रीषु – स्त्रीत्व के; दुष्टासु – दूषित होने से; वार्ष्णेय – हे वृष्णिवंशी; जायते – उत्पन्न होती है; वर्ण–सङकरः – अवांछित सन्तान।

हे कृष्ण ! जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियाँ दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी! अवांछित सन्तानें उत्पन्न होती हैं।

तात्पर्य : जीवन में शान्ति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धान्त मानव समाज में अच्छी सन्तान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाये गये थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी सन्तान उत्पन्न हो। ऐसी सन्तान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गगामी बन जाते हैं उसी प्रकार स्त्रियाँ भी पतनोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियाँ विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियाँ अधिक बुद्धिमान नहीं होतीं अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसलिए उन्हें विविध कुल- परम्पराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी सन्तान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियाँ स्वतन्त्रतापूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा जिससे अवांछित सन्तानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है।

सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च।

पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः॥४१॥

सङकरः – ऐसे अवांछित बच्चे; नरकाय – नारकीय जीवन के लिए; एव – निश्चय ही; कुल-घ्नानाम् – कुल का वध करने वालों के; कुलस्य – कुल के; च – भी; पतन्ति – गिर जाते हैं; पितरः – पितृगण; हि – निश्चय ही; एषाम् – इनके; पिण्ड – पिण्ड अर्पण की; उदक – तथा जल की; क्रियाः – क्रिया, कृत्य।

अवांछित सन्तानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परम्परा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे (पितर लोग) गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिण्ड दान देने की क्रियाएँ समाप्त हो जाती हैं।

तात्पर्य : सकाम कर्म के विधिविधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय-समय पर जल तथा पिण्डदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग (प्रसाद) के खाने से सारे पापकर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी-कभी पितरगण विविध प्रकार के पापकर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी-कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अत: जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेतयोनि या अन्य प्रकार के दुःखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुँचाना कुल परम्परा है और जो लोग भक्ति का जीवन- यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है।

भागवत में ( ११.५.४१) कहा गया है-

देवर्षि भूताप्तनृणां पितॄणां न किंकरो नायमृणी च राजन् ।

सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम् ॥

“जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुन्द के चरणकमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गम्भीरतापूर्वक चलता है वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। ” श्रीभगवान् की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं।

दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः।

उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः॥४२॥

दोषैः – ऐसे दोषों से; एतैः – इन सब; कुलघ्नानाम् – परिवार नष्ट करने वालों का; वर्ण-सङकर – अवांछित संतानों के; कारकैः – कारणों से; उत्साद्यन्ते – नष्ट हो जाते हैं; जाति-धर्माः – सामुदायिक योजनाएँ; कुल-धर्माः – पारिवारिक परम्पराएँ; च – भी; शाश्र्वताः – सनातन।

जो लोग कुल परम्परा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित सन्तानों को जन्म देते हैं उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएँ तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं।

तात्पर्य : सनातन-धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएँ तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परम्परा के विखण्डन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है, फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं।

उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन।

नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम॥४३॥

उत्सन्न – विनष्ट; कुल-धर्माणाम् – पारिवारिक परम्परा वाले; मनुष्याणाम् – मनुष्यों का; जनार्दन – हे कृष्ण; नरके – नरक में; नियतम् – सदैव; वासः – निवास; भवति – होता है; इति – इस प्रकार; अनुशुश्रुम – गुरु-परम्परा से मैनें सुना है।

हे प्रजापालक कृष्ण! मैंने गुरु-परम्परा से सुना है कि जो लोग कुल-धर्म का विनाश करते हैं, वे सदैव नरक में वास करते हैं।

तात्पर्य : अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता। के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुँच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पापकर्मों के लिए प्रायश्चित्त करना होता पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किये बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जायेगा जहाँ उसे अपने पापकर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा।

अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम्।

यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः॥४४॥

अहो – ओह; बत – कितना आश्चर्य है यह; महत् – महान; पापम् – पाप कर्म; कर्तुम् – करने के लिए; व्यवसिता – निश्चय किया है; वयम् – हमने; यत् – क्योंकि; राज्य-सुख-लोभेन – राज्य-सुख के लालच में आकर; हन्तुम् – मारने के लिए; स्वजनम् – अपने सम्बन्धियों को; उद्यताः – तत्पर।

ओह ! कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पापकर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्यसुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही सम्बन्धियों को मारने पर तुले हैं।

तात्पर्य : स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पापकर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। किन्तु भगवान् का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरुक है। अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है।

यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः।

धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्॥४५॥

यदि – यदि; माम् – मुझको; अप्रतिकारम् – प्रतिरोध न करने के कारण; अशस्त्रम् – बिना हथियार के; शस्त्र-पाणयः – शस्त्रधारी; धार्तराष्ट्राः – धृतराष्ट्र के पुत्र; रणे – युद्धभूमि में; हन्युः – मारें; तत् – वह; मे – मेरे लिए; क्षेम-तरम् – श्रेयस्कर; भवेत् – होगा।

यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें, तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा।

तात्पर्य : क्षत्रियों के युद्ध-नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाय। किन्तु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दें, किन्तु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयार्द्रता है जो भगवान् के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई।

सञ्जय उवाच

एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्।

विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्रमानसः॥४६॥

सञ्जयः उवाच – संजय ने कहा; एवम् – इस प्रकार; उक्त्वा – कहकर; अर्जुनः – अर्जुन; संख्ये – युद्धभूमि में; रथ – रथ के; उपस्थे – आसन पर; उपाविशत् – पुनः बैठ गया; विसृज्य – एक ओर रखकर; स-शरम् – बाणों सहित; चापम् – धनुष को; शोक – शोक से; संविग्न – संतप्त, उद्विग्न; मानसः – मन के भीतर।

संजय ने कहा – युद्धभूमि में इस प्रकार कह कर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोकसंतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया।

तात्पर्य : अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किन्तु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष-बाण एक ओर रख कर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमलहृदय व्यक्ति, जो भगवान् की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है।

इस प्रकार भगवद्गीता के प्रथम अध्याय “कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्यनिरीक्षण” का भक्तिवेदान्त तात्पर्य पूर्ण हुआ।